Plateformes : Uber & Cie : oncle Picsou au pays du Net

Plateformes : Uber & Cie : oncle Picsou au pays du Net

Être son propre patron, organiser son travail en toute liberté et se verser des milliers d’euros de salaire chaque mois : les paillettes hi-tech de l’économie de plateformes cachent la réalité d’une exploitation bien plus triviale et n’ont pas tout à fait empêché la mise en réseau des colères.

Uber (et ses émanations comme UberEats), Deliveroo, Airbnb… les noms de ces symboles de « l’économie de plateforme », parfois dite « collaborative » sont aujourd’hui présentés tantôt comme des modèles de la réussite d’un capitalisme de start-up, tantôt comme des exemples de la dérégulation du capitalisme.

En 2016, le gouvernement français a passé son temps à danser le tango sur le sujet. En janvier, sous la pression des bailleurs classiques, il restreint les possibilités de location sur Airbnb à un accord du propriétaire. En juillet, il lance 25 « réseaux French Tech », destinés à soutenir les start-up françaises. Deux types d’acteurs sont en fait réellement pris en compte dans le débat public aujourd’hui. Des créateurs de start-up d’une part, jeunes aux dents longues parrainés par Xavier Niel ou d’autres ; un patronat plus « classique » d’autre part, bien décidé à ne pas trop se laisser marcher sur les pieds par les jeunots.

- Lire aussi : « E-travail : le Turc mécanique d’Amazon », Alternative libertaire, janvier 2016

L’envers du décor

Ceux et celles dont on parle moins, ce sont les travailleurs et les travailleuses de cette jolie « économie collaborative ». Livreurs, préparateurs, mais aussi informaticiens, juristes… et ouvriers.

Car depuis quelque temps, le capitalisme de plateforme ne se limite plus à quelques secteurs comme la livraison. De plus en plus de plateformes, comme Meilleurartisan.com ou Doyouno, s’attaquent à des secteurs historiques comme le bâtiment. L’idée est à peu près toujours la même : un site Internet et/ou une « appli », lancée par une bande de jeunes tout juste sortis d’école de commerce, des investisseurs qui sentent la bonne affaire… et des travailleurs et travailleuses précarisé.es.

Car derrière le joli modèle de l’entreprise libre et innovante, se cachent généralement des conditions de travail lamentables, et des statuts ultraprécaires. Les modèles sont multiples, mais un élément est toujours présent : la constitution, parfois peu à peu, parfois dès le départ, d’un lien de subordination évident mais jamais admis.

Libéré.es, délivré.es ?

En théorie, les chauffeurs d’Uber, les coursiers à vélo de Stuart ou les serruriers de Doyouno n’ont aucun compte à rendre à ces entreprises. Et pour cause : ils n’en sont pas salariés. Sur le papier, ils sont – dans le cas d’Uber ou Stuart – auto-entrepreneurs, ou encore artisans. En réalité, les choses sont un peu différentes. Les coursiers à vélo, par exemple, sont régulièrement appelés par les plateformes, pour prendre telle ou telle course dont personne ne veut. Les chauffeurs Uber, quant à eux, doivent disposer d’un véhicule répondant à des normes bien précises, qui répondent à la volonté de la plateforme. Car celle-ci, toute virtuelle qu’elle soit, a des revenus bien réels, et ne peut tolérer que son capital souffre de la soi-disant liberté qu’elle accorde à ses travailleurs et travailleuses.

Les plateformes vantent régulièrement cette liberté, mettant en avant des statuts qui permettraient aux travailleurs et travailleuses d’organiser leur travail comme ils le souhaitent. Les plateformes de livraison, encore elles, expliquent par exemple combien les étudiants et étudiantes peuvent profiter d’horaires de travail « à la carte », adaptables en fonction de leurs études.

Belle formule en effet. C’est oublier cependant les lourdes conséquences d’un tel système. N’étant pas salariés, les travailleurs et travailleuses se voient privé.es de toute la protection sociale associée au droit du travail. Les allocations chômage ? Pas pour eux, ils ne cotisent pas. La couverture en cas d’accident du travail ? Certainement pas fournie par l’entreprise, puisqu’on vous dit qu’elle n’est pas leur employeur ! Les salaires eux-mêmes, qui n’en sont pas sur le papier, peuvent varier sans aucune régulation.

Prenons l’exemple des coursiers à vélo. La plupart des plateformes fonctionnent sur la base d’un système de « shift ». Les coursiers et coursières s’inscrivent sur ces plages horaires de quelques heures, durant lesquelles ils n’auront le droit de refuser qu’un nombre limité de courses. En contrepartie, ils reçoivent une indemnité minimale pour chaque heure de cette plage. Cette indemnité peut tout à fait être inférieure au salaire minimum.

Chez Stuart par exemple, pour une heure de shift, on touche 9 euros brut (desquels il faut encore soustraire les charges de l’auto-entrepreneur). Mais bien sûr, Stuart met en avant le fait que ce n’est qu’un « minimum garanti » : pour chaque course, les livreurs et livreuses touchent aussi une indemnité, et le total peut dépasser ce minimum.

Gagner 4.000 euros… ou pas

L’idée est toujours plus ou moins la même, et aurait plu à Sarkozy, le chantre du « travailler plus pour gagner plus ». Et les plateformes n’hésitent pas à communiquer sur le sujet, faisant miroiter des payes à 4.000 euros par mois quand ce n’est pas plus, à condition de travailler beaucoup.

Stuart met ainsi en avant son « podium du mois », des coursiers qui ont gagné le plus. En travaillant dix heures par jour, sept jours sur sept, ces derniers parviennent en effet à gagner plusieurs milliers d’euros. Mais, au-delà du fait que la durée légale du travail n’est dans ces conditions plus qu’un souvenir lointain, ces cas sont en fait plutôt rares. La plateforme impose un nombre limité de coursiers sur un même secteur et créneau horaire, mettant ces derniers en concurrence les uns avec les autres. Seul.es les plus rapides à se connecter à l’application auront la chance d’obtenir les shifts les plus rentables. Les autres devront se contenter de ce qu’il reste, sans que Stuart n’ait à rendre aucun compte.

Take eat… and leave it

Au-delà du cas des coursiers, les plateformes ont donc depuis quelques années largement exploité un système dans lequel les travailleurs et travailleuses assument tous les risques (physiques ou économiques), et l’argent coule à flots. En profitant de l’inaction d’États paralysés par la crise et soucieux de mettre en avant leurs jeunes talents producteurs de croissance, elles ont pu se gaver tranquillement sur le dos des salarié.es.

Le cas Take Eat Easy en est l’exemple parfait : une start-up montée par de jeunes loups, qui finira trois ans plus tard en redressement judiciaire, laissant certains coursiers avec plusieurs milliers d’euros d’impayés. Le communiqué de la fondatrice du groupe ne trouve rien de mieux à faire que de déclarer que l’entreprise a « connu une croissance mensuelle de plus de 30% » [1]. Les coursiers et coursières laissé.es sur le carreau apprécieront : la croissance était là, contrairement aux salaires. Le journal belge L’Écho ne s’y est pas trompé, et a poussé le vice jusqu’à déclarer les fondateurs de Take Eat Easy « personnalité de l’année » 2017, saluant « l’inspiration que cette aventure entrepreneuriale génère » [2]… Aujourd’hui, un an après la faillite de la start-up, les coursiers attendent toujours leurs impayés.

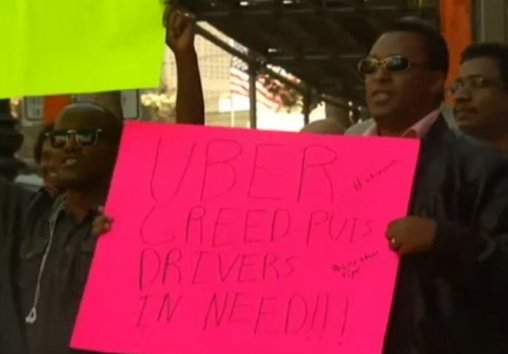

Alors, les plateformes auraient-elles achevé la mue du capitalisme, en sapant les droits des travailleurs et travailleuses jusque dans leur base juridique, en attaquant leur statut ? Leur capacité à dégager des fonds très importants serait-elle l’obstacle imparable, susceptible d’empêcher toute réaction de la société ? Pas sûr. Les manifestations de chauffeurs Uber, ou de coursiers de Take Eat Easy, montrent bien que les capitalistes n’en ont pas fini avec la colère de celles et ceux qu’ils exploitent.

C’est aux États-Unis que les premières luttes victorieuses ont été menées par les travailleurs du capitalisme de plateforme. En 2013, en Californie, des chauffeurs Uber ont ainsi intenté une class-action en justice, de manière à faire reconnaître qu’ils et elles étaient en réalité des salarié.es de la plateforme.

Après de multiples audiences, et la reconnaissance par le California labor commissioner (le commissaire au travail de l’État de Californie) du caractère salarié de l’activité, les chauffeurs ont contraint Uber à payer 100.000 dollars pour régler l’affaire… jusqu’à la prochaine fois.

Depuis, d’autres grèves, actions en justice, manifestations et autres formes de luttes ont eu lieu un peu partout. L’Angleterre quant à elle, a été le théâtre de grandes grèves de coursiers, en particulier ceux de Deliveroo. Ces derniers ont pour particularité de se réunir entre les courses, et donc de disposer d’espaces communs, propices à l’organisation collective.

À l’été 2016, ils et elles décident de se mettre en grève, notamment pour protester contre les conditions de rémunération. L’entreprise souhaitait alors passer d’une rémunération horaire de 7 livres à… 3,5 livres ; 50% de baisse de salaire d’un coup, même Bernard Arnaud n’aurait pas osé ! Depuis cette date, les travailleurs et travailleuses de Deliveroo continuent de s’organiser, notamment avec ceux d’Uber et UberEats. Ils ont notamment monté Rebel Roo, un bulletin d’information sur les luttes à destination de leurs collègues, qui devrait permettre à l’avenir une expansion plus rapide des grèves.

En France, c’est un collectif de coursiers et coursières, fondé à la suite de l’affaire Take eat easy, qui concentre les mobilisations. Cultivant une certaine proximité avec les réseaux du PS et du PG, il reste pour le moment relativement peu actif dans des luttes réelles, mais a le mérite d’exister.

Le retour de bâton

Depuis que la lutte des classes existe, les capitalistes ont toujours su faire jouer une colère contre une autre pour mieux servir leurs intérêts. Mais cette colère est toujours à double tranchant, et Marx expliquait déjà dans Le Capital qu’elle finirait par se retourner contre eux.

C’est ce à quoi l’on assiste dans le cas d’Uber en France. Les premières fois que l’on a entendu parler de ces chauffeurs, c’était dans le cadre des manifestations de taxis à l’été 2015. Pendant qu’Uber et G7, les principaux groupes de VTC et de taxis se remplissaient les poches, on assistait au désolant spectacle de chauffeurs effectuant le même travail, s’affrontant parfois physiquement devant les aéroports. Le gouvernement y est allé de son médiateur, pour régler l’affaire. Mais aujourd’hui, ce sont les chauffeurs Uber qui se lancent dans la bataille, cette fois contre la plateforme elle-même.

Depuis le mois de décembre, des manifestations et des actions en justice ont été organisées pour obtenir d’Uber une révision des tarifs, et de l’État des requalifications des statuts en contrat de travail classique. Si le syndicalisme dans le secteur n’est pas des plus révolutionnaires (l’Unsa et la CFDT sont les principales organisations présentes aux négociations), rien ne dit qu’il ne pourrait pas le devenir. Car à force de destruction du Code du travail et de diminution des salaires, les travailleurs et travailleuses pourraient finir par prendre les start-up au mot, et commencer à se soulever.

François Dalemer (AL Paris-Sud)